Die Initiatoren des Quittenprojekts Bergstraße, Ellen & Rainer, leben auf einem über 200 Jahre alten, innerörtlichen Bauernhof, der von einem kleinen Bachlauf durchzogen wird. Auf dem, seit Generationen in Familienbesitz befindlichen, Hof, wurde bis in die 60er Jahre Land- und Viehwirtschaft zur Selbstversorgung betrieben. Als Industriemeister und Krankenschwester dem Obstbau eigentlich nicht sehr verbunden, begannen sie 2009 das eigene Grundstück wieder zu reaktivieren. Der Wunsch, in und mit der Natur zu arbeiten, und die Liebe zur Quitte mit ihrem einzigartigen Aroma, lies sie auf die Suche nach zwei geeigneten Quittenbäumen bzw. Sorten gehen. Unterstützung fanden sie in dem Buch „Die Quitte“ von Monika Schirmer. Als sie keine der von uns ausgesuchten Sorten finden bzw. beschaffen konnten, war die Idee zu ihrem Quittenprojekt geboren.

„Da haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, diese wunderbare Obstart mit all ihren Facetten wieder zu kultivieren und in Erinnerung zu bringen“. Rainer Stadler und Ellen Müller, Initiatoren und Inhaber des Quittenprojekt Bergstraße

Wegen des einzigartigen Aromas und ihrer vielen positiven Eigenschaften wurde die Quitte als Nahrungsmittel und Heilpflanze sehr geschätzt, und war bis vor 100 Jahren in vielen Haus- und Bauerngärten zu finden. Da sie sehr hart, roh nicht genießbar und auch nur sehr aufwändig zu verarbeiten ist, wurden die meisten Bäume gefällt. So geriet die Quitte in den letzten Jahrzehnten fast in Vergessenheit. Von den 200 verschiedenen Sorten, in den

Wuchsformen Apfel- und Birnenquitte, sind nur ganz wenige in deutschen Baumschulen erhältlich. Den meisten Menschen nur als Gelee bekannt, findet die Quitte vielfältigste Verwendung. Das einzigartige Aroma und den betörenden Duft dieser Früchte den Menschen wieder näher zu bringen ist Ihr Ziel. Dafür arbeiten sie mit Energie und Leidenschaft.

Der Anbau der Quitte – Der Start des Quittenprojekts

2009 pflanzten wir unsere ersten beiden Quittenbäume. Eine Konstantinopler Apfelquitte und eine Portugieser Birnenquitte. Um in der Produktentwicklung flexibel zu sein, wurden noch Aprikosenbäume und Jostabeerensträucher, eine Kre4uzung aus schwarzer Johannisbeere und Stachelbeere, gepflanzt.

2010 rodeten wir auf unserem eigenen Grundstück, mit Ausnahme einer großen Süßkirsche und einer Walnuss, alle alten und kaputten Bäume. Parallel konzipierten wir mit dem Umwelt- und Grünflächenamt der Stadt Weinheim die Bepflanzung einer Ökokontofläche mit 46 Quittenbäumen in 15 Sorten. 9 Apfel- und Birnbäume ergänzen das Streuobstsortiment.

2011 wurde diese Fläche von uns in Pflege genommen. Ökokontoflächen bieten einen ökologischen Mehrwert und unterliegen strengen Pflegeauflagen. Es darf erst ab der Jahresmitte gemäht werden, damit die Samen der Wildblumen und Kräuter ausfallen können und die Flächen im Sinne der Biodiversität vielen Insekten und Kleinlebewesen zur Heimat werden. Das Mähgut muss in Form einer Maht oder eines Beweidungskonzeptes erfolgen und von der Fläche abgetragen werden.

2012 übernahmen wir die Pflege einer 10.000 m² großen Ausgleichsfläche, die von der Stadt Weinheim angelegt und derzeit in der Zuständigkeit des Rhein-Neckar-Kreises liegt. Hier entstand eine Streuobstwiese mit Mandeln, Birnen, Kirschen, Äpfeln und durch unsere Ergänzungspflanzung noch Quitten. Weiter haben wir auf unserem Grundstück die nächsten 25 Quittenbäume gepflanzt.

2013 stand die erste große Pflanzung an. In einer Vielzahl von Baumschulen konnten wir bundesweit 190 Quittenbäume in 16 verschiedenen Sorten erwerben. Diese haben wir auf eine, von Freunden gepachtete, 6.500 m² große Fläche gepflanzt.

2014 wurde diese Pflanzung mit 26 weiteren Bäumen der Arten Reneclaude, Aprikose, Pfirsich, Zwetschge, Kaki, Kirsche, Nashi und Mirabelle ergänzt. Diese haben wir auf der jährlichen Obstbaumverkaufsaktion des Obst- und Gartenbauverein Sulzbach e.V. erworben, bei dem wir seit Jahren aktive Mitglieder sind.

2015 erweiterten wir das Sortiment um 25 Quittenbäume der Sorte Leskovac in Birnenform. Das restliche Jahr, standen der Außenauftritt unseres Projekts, die operative Ausrichtung und die Produktentwicklung auf der Agenda.

2016 kümmerten wir uns in der Nachbargemeinde Hemsbach um eine Herzensangelegenheit. Ein völlig mit Brombeeren überwuchertes und verbuschtes Grundstück. Auf 2.000 m² wurden hier jahrelang von allen Seiten Müll und Grünschnitt entsorgt. Nach Rodung der Brombeeren und Fällung der alten Bäume haben wir 900 kg Müll abgesammelt und entsorgt. Um die Brombeeren dauerhaft einzudämmen, wurde die Fläche gepflügt, gefräst und Gras eingesät. Im Anschluss pflanzten wir hier ca. 60 Quittenbäume der Sorten Limon Ayvasi und Muskatnaja, denen man spezielle, namensgebende Aromanoten nachsagt.

2017 standen die ersten Pflanzungen im Vorgebirge von Laudenbach auf dem Programm. In das Projekt „Ilek – Blühende badische Bergstraße“ eingebunden, pflanzten wir auf einem Grundstück der Gemeinde Laudenbach die ersten 9 Quittenbäume direkt am Blütenweg.

2018 pflanzten wir weitere Bäume am Laudenbacher Abschnitt des Blütenwegs. Hier ergänzen wir durch eine private Zupachtung zwei weitere Aktionsflächen des Ilek-Projekts und verbinden diese. Neben Quittenbäumen sollen hier auch alte Birnensorten gepflanzt werden.

2019 stand die Pflanzung weiterer 200 Quittenbäume in 40 Sorten an. Das mühe voll gesammelte Veredelungsmaterial haben wir im Sommer 2017 von einer Baumschule auf spezielle Unterlagen aufpfropfen lassen. Somit erweiterte sich unser Sortiment auf ca. 800 Bäume in 60 Sorten.

Die Beschreibung der Quitte

Die Quitte bildet 3–6 m hohe und ebenso breite Gehölze mit strauch- oder bauchförmigem Wuchs und kann bis zu 100 Jahre alt werden. Die Jungtriebe sind dicht filzig behaart, und die Zweige verkahlen mit zunehmendem Alter. Die duftende Blüte hat bis zu 7 cm Durchmesser und wird aus fünf weiß oder rosa gefärbten Blütenblättern gebildet.

Wenn die Temperaturen unter –25°C sinken gibt es Schäden an den Fruchtknospen. Die Quitte ist demnach winterfrostgefährdet. Sonnige Standorte fördern eine optimale Holzreife und vermindern dadurch die Frostanfälligkeit.

Wegen ihrer späten Blüte (Mai/Juni) ist die Quitte auch für Spätfrostlagen geeignet. Der Baum ist selbstfruchtbar und wird hauptsächlich von Bienen bestäubt. Die einzelnstehenden, großen Blüten haben wie die Früchte einen hohen Zierwert.

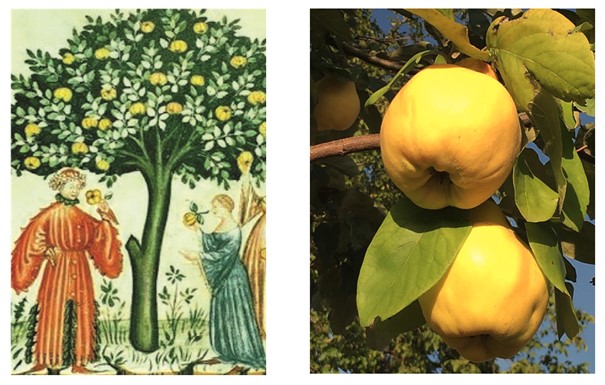

In der Wildform weist die gelbe, stark duftende, behaarte vielsamige Frucht einen Durchmesser von 3 cm bis 5 cm auf. Kultivierte Sorten können größere Früchte bilden, die nicht selten bis zu 900 g schwer werden. Sie gehört zu den letzten Früchten im Saisonkalender und wird im Spätherbst, also normalerweise im Oktober bis hinein in den November, geerntet.

Das Fruchtfleisch besitzt zahlreiche Steinzellen, wie man sie auch von der Birne kennt. Der angenehme Duft beruht auf einem Gemisch von mindestens 80 Duftstoffen, vor allem von Estern. Die bekannte goldgelbe Färbung der Früchte, das sogenannte „quittegelb“ geht hauptsächlich auf das Flavon Quercetin zurück.

Die Geschichte der Quitte

Die Quitte wird seit 4.000 Jahren kultiviert. Ursprünglich war sie im Iran, in Armenien und im Kaukasus beheimatet. Ihren botanischen Namen „Cydonia“ verdankt sie der antiken

Stadt Kydonia auf Kreta, dem heutigen Chania, wo sie erstmals als Feldobst von Bauern angebaut wurde. Goldapfel nannten die alten Griechen diese herrliche Frucht.

Wahrscheinlich war sie auch die paradiesische Frucht, die Herakles stahl. Die „kydarischen“ Äpfel waren in Griechenland als Symbol der Liebe und Fruchtbarkeit hoch geschätzt. Brautleute aßen vor der Hochzeitsnacht gemeinsam eine dieser Früchte der Liebesgöttin Aphrodite. Neben ihrem süßlichen, weist die Quitte gleichzeitig einen herb-bitteren Geschmack auf. Dies wurde in der Antike als Vorgeschmack auf die Freuden, als auch die möglichen Schattenseiten einer Ehe interpretiert. Noch im 8. Jhd. n. Chr., am Hofe Kaiser Karls des Großen, wurde diese Tradition gepflegt.

Im alten Rom waren die gelben Früchte als Gabe an die Nachtgöttin in Herrenzimmern zu finden. Ihr starker Duft sollte die Angebetete betören. Man war nicht nur von den Früchten begeistert, sondern fing bereits ihren verführerischen Duft in Form von Parfüms ein. Auch heute ist die Quitte Bestandteil vieler kosmetischer Produkte.

Die Verwendung der Quitte

Die in der Schweiz, Deutschland und Österreich wachsenden Quittensorten sind für den Rohverzehr nicht geeignet, da sie sehr hart und durch die Gerbstoffe bitter sind. Andernorts gibt es aber auch Sorten die roh gegessen werden können, zum Beispiel die in der Türkei angebaute Shirin-Quitte.

Bei der Zubereitung mitteleuropäischer Sorten muss in jedem Fall vor dem Verarbeiten der Früchte der Flaum oder Pelz der Quitten mit Hilfe eines (groben) Tuches gründlich abgerieben werden, da er reichlich Bitterstoffe enthält. Dann kann die Frucht geschält oder ungeschält verwendet werden.

Die Ernte erfolgt am besten im nicht zu reifen Zustand, da sonst das in den Früchten enthaltene Pektin zunehmend abgebaut ist. Am sinnvollsten ist als Erntezeitpunkt die Phase, in der die Farbe der Früchte von grün nach gelb umschlägt. Grasgrüne Früchte bleiben trotz eventueller Nachreife geschmacklich unbefriedigend. Bei zu später Ernte tritt rasch eine Bräunung des Fruchtfleisches auf. Knapp reif geerntete Früchte lassen sich getrennt von anderem Obst bis zu zwei Monate lagern.

Aus Quitten kann u.a. Konfitüre, Kompott, Mus, Saft und daraus Gelee, Likör, Wein, Schnaps sowie Secco hergestellt werden. Von regionaler Bedeutung ist die Zugabe in der Apfelwein oder -saftherstellung. Gebacken eignen sie sich als Dessert oder Beilage zu Fleisch. Quittenbrot ist eine Süßigkeit, hergestellt aus mit Zucker vermischtem, eingedicktem Quittenmus, das etwa 1 cm dick auf einem Backblech verstrichen im Backofen gedörrt und anschließend in 2–3 cm große Rauten geschnitten und in Zucker gewendet wird. In spanisch- und portugiesisch sprachigen Ländern ist es als „Dulce de membrillo“ eine verbreitete traditionelle Weihnachts- oder Wintersüßigkeit.

Die Vermarktung der Quitte

Um das Projekt zu finanzieren und die anfallenden Erträge sinnvoll zu nutzen, starteten wir nach der ersten kleinen Ernte im Oktober 2015 mit der Produktentwicklung. Da wir nicht nur den Saft sondern die ganze Frucht verwenden wollten, begannen wir nach dem klassischen Quittengelee mit der Entwicklung von Fruchtaufstrichen aus Quittenpüree. Anfangs hart wie Beton, erreichten wir nach monatelanger Versuchsproduktion eine samtwiche Textur ohne den Einsatz von Zusatz- oder Konservierungsstoffen.

Im Mai 2016 feierten wir die Eröffnung unseres Hofladens in der Hintergasse 5 in Weinheim-Sulzbach, in dem sich unser Hang zur Tradition widerspiegelt. Eine Obstpresse aus dem 17. Jahrhundert und ein Apothekerschrank von 1924 verleihen dem Laden seinen besonderen Charme. Ergänzt mit einer antiken Registrierkasse und anderen historischen Gegenständen entführt er unsere Besucher in die „Blütezeit“ der Quitte.

Nach und nach erweiterten wir unser Produktsortiment, um ein Quittenessigbalsam, verschiedene Sirupe, Senf in zwei Varianten und ein naturtrüber Quittendirektsaft ergänzen unsere Fruchtaufstriche in 19 Sorten.

In den darauffolgenden Jahren starteten wir in unserer Versuchsküche mit Dips und Chutneys. Die spanische Spezialität „Dulce de membrillo“, bei uns als Quittenbrot oder Quittenspeck bekannt, ist ebenfalls in Planung. Es folgten Quittenbrand , Quittenwein und Quittensecco in Zusammenarbeit mit einem Bioweingut.

Um mit unseren Kunden und Interessenten in Kontakt zu treten, besuchen wir mit unserem quittengelben Marktstand regelmäßig Veranstaltungen wie die Märkte des „Naturpark Neckartal-Odenwald“ oder der Initiative „BürGenLand“, die sich für eine genfreie Landwirtschaft einsetzt. Auch auf Fach- und Genussmessen tauschen wir uns mit Kunden und anderen Manufakturen aus.

Synergien & Netzwerke in der Region Bergstraße

Der Verein „Blühende Bergstraße e. V.“, dessen Mitglied wir sind, hat als Ziel, das meist verbuschte, überwucherte und kaum noch mit Fahrzeugen befahrbare Vorgebirge entlang der Bergstraße zwischen Laudenbach und Dossenheim wieder in sein ursprüngliches Erscheinungsbild zurückzuführen.

Durch Gerhard Röhner, den Vorsitzenden der BUND Ortsgruppe Hemsbach / Laudenbach entstand die Idee mit den Pflanzungen der Quittenbäume entlang der neuen Kreisverbindungsstrasse. In einem gemeinsamen Meeting mit der Gemeindeverwaltung Laudenbach wurde die Pflanzung konzipiert und abgesegnet. Als Mitglieder dieser sehr aktiven Ortsgruppe haben wir auch schon einen Vortrag über unser Projekt gehalten und sind stets über Naturschutzprojekte in unserer Region informiert. So stehen wir auch seit der Gründung des Genial Regional Heidelberg Rhein-Neckar e.v. (kurz. Genial Regional Verein) im Kontakt mit dessen Gründungsmitgliedern und unterstützen das Vorhaben des Vereins, durch diverse Aktivitäten in der Region, das Bewusstsein und die Wertschätzung für nachhaltige regionale Produkte in der Bevölkerung zu aktivieren und das Vertrauen in Regionales zu stärken.

Leitmotiv : „Heimat entdecken, erhalten und gestalten“

Text-Quelle : © Quittenprojekt Bergstraße

Bild-Quelle : Quittenprojekt Bergstraße und Ottmar Meissner